南梁张僧繇:笔端万象,佛画新风启千年丨历史人物

(原标题:南梁张僧繇:笔端万象,佛画新风启千年丨历史人物)

王子�h/文 公元 6 世纪的一天,原本古雅清幽,梵音袅袅的金陵安乐寺却人声鼎沸,前来礼佛的香客驻足在一位画师周围,一边欣赏一边与旁边人小声谈论着。画师落下最后一笔,众人惊呼不已,只见寺庙墙壁上四条白龙怒目圆睁,鳞爪飞扬,唯独眼窝空洞。画家解释道:“点睛即飞去。”在场的百姓都认为这是画家的无稽之谈,在人们的要求下画师为其中两条白龙填上眼睛。完成的那一刻突然电闪雷鸣,两条白龙破壁乘云而上,消失在云层中。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

这位“画龙点睛”的画师不仅是颇受皇帝赏识的宫廷画家,也是百姓口中“通鬼神”的奇人,更是被唐代“画圣”吴道子尊称师傅的丹青泰斗。书写这般艺术传奇的正是南朝梁画家张僧繇。

张僧繇为吴郡吴中(今江苏苏州)人,少年时在云顶山学画。天监十三年( 514 )后,历官武陵王国侍郎、直秘阁、直阁将军、右军将军、吴兴太守。以善画佛道著称,亦兼善画人物、肖像、花鸟、走兽、山水等。与顾恺之、陆探微、吴道子并称为“画家四祖”。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

引书入画,开创疏体

魏晋南北朝时期社会动荡不安,政权更替频繁,儒家文化地位衰落,玄学兴起推动个体意识觉醒,士人转向文学、艺术等领域寻求精神寄托。在绘画方面出现“六朝四大家”的曹不兴、顾恺之、陆探微和张僧繇。四人在绘画上各有千秋,唐代张怀��在《画断》评价为:“张得其肉,陆得其骨,顾得其神”。

张僧繇是一位非常勤奋的画家,他可以做到“俾画作夜,未尝厌怠,惟公及私,手不释笔。”在天赋和努力的加持下张僧繇研习西晋著名女书法家卫铄的《笔阵图》,该书以生动形象的方式,对每一个笔画的结构态势进行了细致描绘,着重强调“笔力”以及“意前笔后者胜”的重要性。而张僧繇独具匠心,开创性地把书法中所蕴含的笔情态势巧妙运用到绘画创作之中。点、曳、斫、拂并用,呈现“千变万化,诡状殊形”的顿挫转折、粗细变化的韵律之美,大大增强和丰富了线的表现力。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

明 董其昌 《仿张僧繇白云红树卷》 台北故宫博物院藏

东晋顾恺之宛若春蚕吐丝、行云流水的高古游丝描和陆探微的秀骨清像,笔迹劲力,独创“一笔画”遒劲韵致称为“密体”,张僧繇时见缺落、笔不周而意到的技法则被称为“疏体”,为中国传统绘画的风格开辟了新的路径。

疏体到了唐代受到极大推崇,书画家李嗣真评价为:“至于张公,骨法奇美,师模宏远,岂惟六法精备,实亦万类皆妙。”唐初著名画家阎立本曾到荆州观看张僧繇流传下的真迹,初看认为其空有虚名罢了。第二天又去欣赏,改变了看法,称赞其为近代的优秀画家。第三天继续欣赏,认为张僧繇名副其实,认可了他的画功。于是阎立本留宿每日欣赏,过了十多天仍然不想离开。

中唐时期吴道子进一步发展疏体,唐朝画论家张彦远在《历代名画记》中形容吴道子作画:“众皆密于盼际,我则离披点画,众皆谨于像似,我则脱其风格。”由此可见吴道子与追求“象似”的画家不同,他随意点染勾勒,以求畅快达意。

唐 吴道子 《送子天王图》 日本大阪市立美术馆藏

借鉴天竺,绘就奇花

公元 67 年东汉明帝派人西渡求取佛法,印度佛教正式传入中原,佛教艺术及观念也随之进入中原画家的视野。当时印度本土的佛教壁画造型以“线描”和“平面法”造型为主。张僧繇学习天竺遗法(也称作凹凸法),运用色彩渐变渲染物象,通过明暗对比塑造立体感。此举改变了晋代以前的中国画造型真实感较弱,主张“以形写神”,重意不重象的风格。

梁 张僧繇 (传)《雪山红树图》台北故宫博物院

大同三年(公元 537 年)张僧繇为邵陵王萧纶建造的一乘寺装饰壁画,所绘花纹以朱砂和青绿色为主,近看平平无奇,远观因光影效果呈现凹凸立体感,给人以眩晕之感,世人皆惊叹其奇异。张僧繇绘制的花纹是佛教中常见的莲花图案,彼时称作“凹凸花”,寺庙因此也有了“凹凸寺”这一别称。张僧繇成为中国艺术史上第一位掌握明暗技术的画家。

后来凹凸法被“没骨”一词替代,唐史学家许嵩在其书《建康实录》中记载张僧繇用浓重的颜色晕染“凹凸花”,淡化线条的存在感,几乎消失,如同“没骨”,张僧繇被认为是没骨技法的创始人。这种直接用彩色作画,不用墨笔勾勒的技法被后世许多名家推崇,譬如五代著名花鸟画家黄筌所绘的《写生珍禽图》和宋代梁楷所作的《泼墨仙人图》皆采用没骨法。

五代 黄笙 《写生珍禽图》 故宫博物院藏

南宋 梁楷 《泼墨仙人图》 台北故宫博物院藏

通神感灵,跃然纸上

梁武帝萧衍的儿子们皆封王,远镇外地。武帝思念儿子们,心中满是牵挂。于是他派遣画家张僧繇乘坐驿车前往各个藩地。张僧繇凭借着超凡的画技,精心绘制诸子的肖像。待这些画像悬挂于宫中后,武帝每次望向画像,就如同儿子们站在眼前,“对之入面”,思念之情也稍稍得以慰藉 。

张僧繇绘画不止停留在形象逼真的层面,张彦远在《历代名画记》中有言:“张画所有灵感,不可具记。”这里的“灵感”指通神感灵,张僧繇的创作题材无论是鸟兽还是人物大部分都带有神性色彩。

隋朝时期华南寺附近的毒龙潭飞出两条真龙和寺庙壁画上的龙斗法,一时间风雨大作,电闪雷鸣。道士丁玄真恐百姓受灾,立马施展法术,画出一道道铁符,逼得真龙穿山飞去。但是壁画龙仍在,丁玄真问到:“这是谁画的龙,竟然成仙了!”旁人回答是张僧繇画的龙。待丁玄真仔细观察后发现龙眼是镇压的关窍。于是将铁钉钉入壁画龙眼,画龙瞬间安静下来,变回墙上栩栩如生的壁画了。这也是“符钉画龙”这一典故的由来。

唐代张�|(zhuó)在《朝野佥载》中也记载了一则故事有关张僧繇的奇事:润州的兴国寺梁上栖息着许多鸠鸽,它们肆意排泄,致使寺内供奉的佛像变得污秽不堪,大大损害了佛堂的庄严神圣。张僧繇知晓此事后,在寺庙的东壁上精心绘制了一只雄鹰。那雄鹰身姿矫健,鹰眼锐利,栩栩如生,仿佛下一秒就要振翅高飞。紧接着,他又在西壁绘出一只鹞鹰,同样生动逼真,两只猛禽皆侧首,目光紧紧地盯着檐外。自那以后,鸠鸽再也不敢前来栖息。

张僧繇绘制的动物形象不仅能震慑其他生物,还有辟邪祛除病痛的奇效。太子梁昭明染上了风疾,病情缠绵,宫中的御医们用尽了办法,却始终难以让太子的病情有所减轻,众人为此忧心忡忡。此时,吴兴太守张僧繇听闻此事,他凭借着精湛的画艺,精心描摹了两头栩栩如生的狮子。他悄悄将绘制好的狮子画像悬挂在太子的寝堂之内。神奇的是,太子的病情在当晚就奇迹般地好转了。也正因为这奇妙的缘由,这画像中的狮子便被命名为“辟邪”。

无论是人们熟知的符钉画龙,破壁而去的故事,还是鹰、鹞震慑其他鸟类又或者可以除邪震祟的狮子,都表明张僧繇绘画作品具有明显的“灵感”特征,所绘图像可以与神秘力量发生感应,使得作品具有超越图像本身的神通。

张僧繇绘制的人物画上同样充满着神秘色彩。《五星二十八宿神形图》被部分史学家认为是张僧繇真迹,或是唐朝梁令瓒临摹的版本。该画所绘星神中有一部分形象十分奇特,主要表现在兽首与人身的结合。再与旁边所配的星文可推断此星神图像与祭祀有着密切的关联,这幅画本身就有着通神感灵的性质,与祭祀仪式相关。

唐 梁令瓒 《五星二十八宿神形图》卷 日本大阪市立美术馆藏

历史文献中也有记载其他画家“灵感”的故事,但远不及张僧繇的数量和内容的完整性。一方面在于张僧繇绘画技术的高超,笔下的景物格外生动、逼真。另一方面是张僧繇“灵感”故事多与佛教相关,人们将生动性与通灵的能力相联系起来。

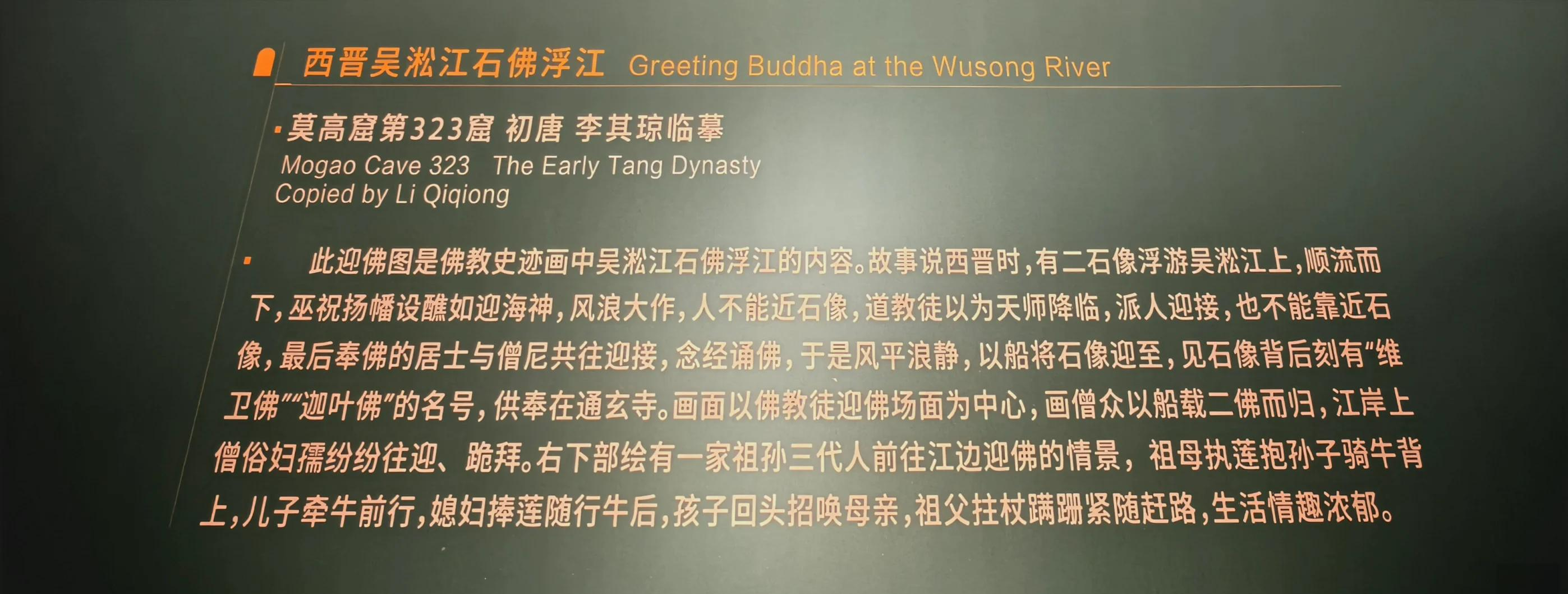

面短而艳的张家样

“南朝四百八十,多少楼台烟雨中。”(唐・杜牧《江南春》)南朝梁武帝崇尚佛教,“受戒于僧慧约,太子王公以下,受戒者五万人。”此外武帝设立“画师直阁”即宫廷画师,命其将绘制佛像的样式推广至全国寺庙,并定为固定制度。宫廷画师中颇受武帝赏识的便是张僧繇。

张僧繇笔下的佛像一改顾恺之、陆探微之前的身材修长、气质超凡的非世俗化特征,将凹凸法运用其中,塑造出的佛家人物脸型较为圆润饱满,五官比例相对集中,鼻梁高挺,双唇丰满,身材修长匀称,给人一种亲切、和蔼、富态的感觉。人们将此类风格称作“张家样”。

南朝佛造像 南梁 成都博物馆藏

该造像出土于今成都西安南路。造像正面立雕主佛像三尊,坐具为莲花座,中间主佛左手施与愿印,右手施无谓印。造像背面阴线刻饰佛教图像,具有早期南方佛教造像典型特征。

释慧影造释迦牟尼佛漆金石像 南梁 上海博物馆藏

该造像通高 34.2 米,为梁武帝时期的佛像。南朝佛像的脸型较之清瘦的北朝佛像显得较为丰满,此像释迦牟尼面相丰圆,表情温和慈祥,结跏趺坐于须弥座上。主尊两旁线刻阿难迦叶像,再外侧为胁侍菩萨象。舟形背光上以阴刻线条描述了释迦牟尼初转法论的佛传故事。背后镌刻有“梁中大同元年……”等 54 字发愿文的明确纪年,并曾在明代经过著录,尤为珍贵。

张家样不仅影响着南朝梁的审美风格,对北齐也有着深渊的影响。印度笈多造像艺术与南朝张僧繇“面短而艳”的艺术风格的传入,使得北齐青州地区的造像审美从“秀骨清像”转向“面型渐趋丰颐,衣纹渐趋简洁”的薄衣贴体的佛像服饰新风格。北齐留下的佛造像弥补了张僧繇作品失传的遗憾,千年之后能一睹张家样的风华。

贴金彩绘圆雕佛立像 北齐 青州博物馆藏 摄影/杜广磊

1987 年出土于范公亭西路与驼山路交叉口,该佛像高97厘米、宽 30 厘米、厚 23 厘米。佛像螺髻高耸,面目慈祥,长垂耳,发髻与额头相连处以及耳部贴金。身穿红色袈裟,左手施与愿印,右手施无谓印,跣足立于莲花台上。

贴金彩绘圆雕佛立像 北齐 青州博物馆藏 摄影/杜广磊

1996 年出土于龙兴寺遗址窖藏,高 150 厘米,宽 45 厘米,厚 25 厘米。佛像螺髻高耸,细弯眉,闭眼,嘴唇微扬,似沉思状。长垂耳,鼻子、右耳及双臂残缺。右袒式袈裟贴合身体,简洁明了,腹部微隆,立于台上。

贴金彩绘圆雕佛坐像 北齐 青州博物馆藏 摄影/杜广磊

1996 年出土于龙兴寺遗址窖藏,高 64 厘米,宽 28 厘米,厚 20 厘米。佛像表面饰螺纹,面部线条清晰,眉目清秀,面相方圆丰满,双目低垂,嘴角内陷,神态肃穆。肩宽体健,身披右袒式袈裟,有偏衫包肩。面部、胸部贴金,胸前有一“�e”符号,垂足倚坐。

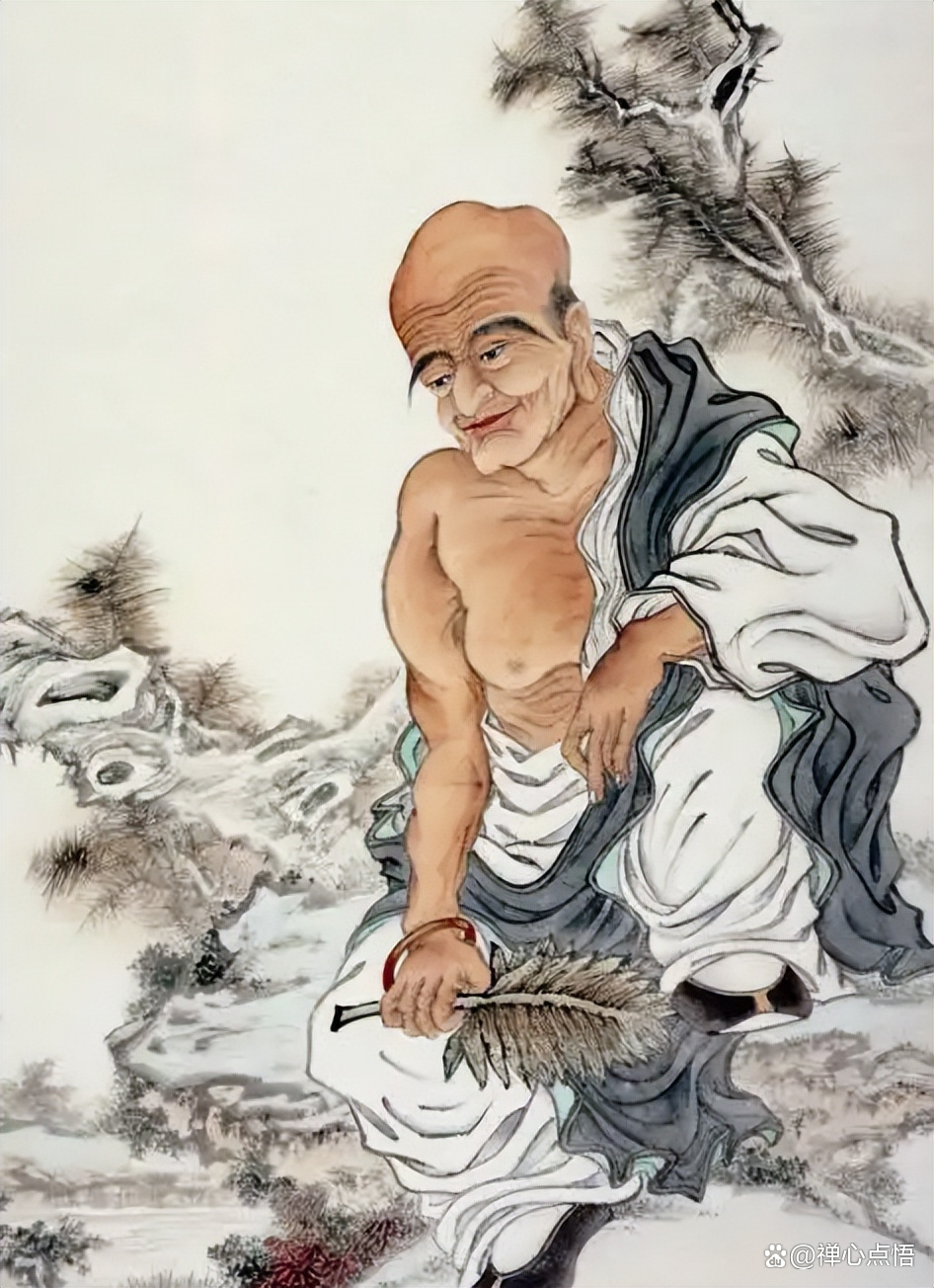

张僧繇为宝志禅师画像的故事流传很广。刘宋泰始初年(约 465 年)有位名叫宝志的和尚行为举止看似疯癫,却能言人祸福,所说奇事屡屡能应验,世人皆视其为神僧,备受尊崇。梁武帝对宝志和尚极为敬重,让张僧繇为宝志和尚画像。据《敦煌文书(S. 1624 )》记载,当张僧繇正要下笔时,宝志却不配合,惹得张僧繇怒而口出恶言,此时,宝志才以手指抓破自己的脸孔,从中现出了十二面观音菩萨形象,张僧繇震惊之余在宝志面前诚心忏悔,宝志却恢复了原本的容貌,向梁武帝辞行,入钟山圆寂。

宝志禅师像,上半身,平安时代( 11 世纪),木造,高 160.9 厘米,日本京都西往寺藏,现寄存于京都国立博物馆

唐代寒山的这首诗说的正是此事:

余见僧繇性希奇,巧妙间生梁朝时。

道子然为殊特,二公善绘手毫挥。

逞画图真意气异,龙行鬼走神巍巍。

饶邈虚空写尘迹,无因画得志公师。

周季常《五百罗汉图:应身观音》轴,南宋淳熙五年( 1178 ),美国波士顿美术博物馆藏

南宋周季常的这幅画画的也是这个故事,画幅中央坐着的罗汉正以左手拉开脸皮,露出观音相。画幅左下角两个人物正在交谈,一位拿着纸,一位握着笔,似乎面对这奇异的场面无从下笔。可见,宝志的故事道南宋依然流传。

齐明帝萧鸾在江陵(古代荆州地区)修建了一座天皇寺,寺内有一座柏堂,张僧繇在里面绘制了卢舍那佛像以及孔子等十位贤哲的画像。齐明帝感到奇怪便询问张僧繇:“佛门之中为什么要画孔子圣人呢?”张僧繇回答说:“以后会依赖这些画像的。”公元 955 年,周世宗昭告天下:“非敕赐寺额者皆废之。”所处寺院佛塔被焚烧,唯独这座柏堂因为有孔子的画像被保留了下来。唐杜甫《大历三年春白帝城放船出瞿塘峡久居夔府将适江陵》诗云:“喜近天皇寺,先披古画图”,自注:“此诗有晋右军书、张僧繇画、孔子洎颜子十哲形像。”说的正是天皇寺。

张僧繇打破了宗教与世俗、佛教与儒家之间的界限,敢于突破与创新。同时尊重与推崇儒家文化,认为儒家文化与佛教文化一样,都具有教化人心、维护社会秩序等重要功能。他还有着对时事政局敏锐的洞察力,预测到佛教文化在后面会面临各种变数。

梁武帝在位后期侯景之乱爆发,都城建康被叛军攻占,梁武帝被活活饿死,侯景掌控梁朝军政大权。公元 555 年梁元帝萧绎向西魏投降之前,将珍藏的 14 万书卷焚烧,许多珍贵的古籍、孤本和学术著作等就此消失。政权更迭频繁,战乱不断的社会环境使得大量艺术品在战火中被烧毁、遗失。《贞观公私画史》载张僧繇作品 47 件,今无一存,北宋《宣和画谱》仅录 16 件,如今也悉数佚失,寥寥几幅画卷的真伪仍待考证。

参考文献:

1 唐峰.萧梁时期著名画家张僧繇成就考证J.兰台世界,2014,(15):100-101

2 李靖.佛陀造像中国化研究D.中央美术学院,2018.

3 袁玲玲.论传统工笔人物画形神之美D.中国艺术研究院,2015.

4 王金志.“凹凸造型体系”初探D.西安美术学院,2013.

5 王金志.“凹凸法”之绘画史意义论析J.西北美术,2016,(04):68-71.

6 蒋秀召.魏晋南北朝绘画教学研究D.广西师范大学,2008.

7 黄欣凤.论疏体画风对传统人物画的影响及其审美渊源D.安徽师范大学,2010.

8 侯文娟.魏晋南北朝肖像画研究D.山西师范大学,2013.

9 孙亚兰.西域“凹凸画法”对中原青绿山水画的影响研究D.扬州大学,2018.

10 韩刚.张僧繇四题J.南京艺术学院学报(美术与设计),2021,(02):27-33+219.

11 李珈慧.“灵感”――观察张僧繇绘画的一个重要视角J.图像美学,2024,(01):122-178.

图片 | 王子�h

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

推荐阅读:

证监会“零容忍”打击违法违规 欺诈发行和从业人员违法买卖股票被重罚

时报会客厅|长江证券曹海花:2024年锂电行业将有积极变化,产业出海机遇与挑战并存

现场直击“龙年广东第一会”,新质生产力体现为哪些新制造、新动能、新业态

一觉醒来,黄金、原油大涨!马斯克突然出手!OpenAI:“断然不同意”!

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。

本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

云掌财经网

云掌财经网